Introduction à La Princesse de Clèves

I- Introduction à la Princesse de Clèves

Madame de La Fayette fait publier de manière anonyme La Princesse de Clèves en 1678 après 7 années de recherches et de travail. Bien que l’ouvrage connu un grand succès, ce choix de l’anonymat met en exergue le manque de notoriété à revendiquer le statut d’écrivain, spécialiste des lettres, allant à l’encontre de l’idéal de l’honnête homme de la période classique.

Ce roman est original car il s’inspire des procédés des romans qui l’ont précédé dans un souci de vraisemblance. Il emprunte le cadre rustique (maison de campagne de Mme de Clèves de Coulommiers) au roman pastoral (l’Astrée d’Honoré d’Urfé, publications de 1607 à 1627) sans y mettre les intrigues compliquées de duels ou d’enlèvements. Il emprunte au roman héroïque et précieux (Le Grand Cyrus de Mme de Scudéry, 1649-1653), gardant la profondeur d’analyse des sentiments psychologiques sans l’emphase ou la caricature de ces derniers, ainsi que des épisodes secondaires qui viennent se greffer sur l’intrigue principale.

II- L’intrigue en « très » résumé :

Au milieu de la cour brillante d’Henri II (règne de 1547 à 1549, donc XVIème s.), Mlle de Chartres épouse le prince de Clèves croyant l’aimer mais ne ressentant que de l’estime profonde pour lui, alors que ce dernier est follement amoureux d’elle (inclination[1]). Peu après, elle rencontre le Duc de Nemours, parfait gentilhomme, à un bal, c’est le coup de foudre mutuel. Cependant, elle est mariée. Sa mère meurt après l’avoir mise en garde contre les passions coupables. Mme de Clèves voit son amour devenir incontrôlable et Nemours renonce à son alliance avec Elisabeth d’Angleterre et son trône. Elle tâche de maîtriser ses émotions en gardant le silence mais des péripéties vont l’amener à se rendre à l’évidence montrant clairement ses sentiments à ce dernier. Par exemple, il sera blessé à un tournoi et elle ne pourra cacher sa douleur, il lui dérobera une peinture de son portrait mais elle ne dira rien.

Elle décide en toute honnêteté d’avouer à son mari l’inclination qu’elle ressent pour Nemours, témoin de cette scène alors qu’il est caché. M de Clèves, profondément affecté par ce qu’il ressent comme une tromperie, meurt de douleur (ce qui confère à ce personnage une grandeur tragique). Rien n’empêche alors l’union des deux amoureux mais un problème moral se pose : peut-elle rester fidèle à son mari sans que cela n’affecte son amour pour le Duc ?

La gazette du Mercure Galant expose ce dilemme au public ce qui sera l’occasion de nombreux débats. Voici comment la fiction romanesque peut s’insérer directement dans la réalité. (voir quelques réactions après le résumé). Finalement Madame de Clèves, veuve, repousse les prières de Nemours et finit sa vie dans la solitude et le recueillement.

III- Réactions à la décision de Mme de Clèves :

a) Lettre de Fontenelle (le neveu de Corneille) au Mercure galant (mai 1678)

« Nous voici à ce trait si nouveau et si singulier, qui est l'aveu que Madame de Clèves fait à son mari de l'amour qu'elle a pour le duc de Nemours. Qu'on raisonne tant qu'on voudra là-dessus, je trouve le trait admirable et très bien préparé: c'est la plus vertueuse femme du monde, qui croit avoir sujet de se défier d'elle-même, parce qu'elle sent son cœur prévenu malgré elle en faveur d'un autre que de son mari. Elle se fait un crime de ce penchant, tout involontaire et tout innocent qu'il soit, elle cherche du secours pour le vaincre. Elle doute qu'elle eût la force d'en venir à bout si elle s'en fiait à elle seule; et, pour s'imposer encore une conduite plus austère que celle que sa propre vertu lui imposerait, elle fait à son mari la confidence de ce qu'elle sent pour un autre. Je ne vois rien à cela que de beau et d'héroïque. [...] On admire la sincérité qu'eut Madame de Clèves d'avouer à son mari son amour pour M. de Nemours. »

b) Stendhal au XIXe De l'amour Ch.XXIX "Du courage des femmes"

« Un malheur des femmes c'est que les preuves de ce courage moral restent toujours secrètes, et soient presque indivulgables. Un malheur plus grand, c'est qu'il soit toujours employé contre leur bonheur: la Princesse de Clèves devait ne rien dire à son mari et se donner à M. de Nemours. »

(édition M. Crouzet, GF, 1965, p.102)

IV- Un roman historique

Pour écrire ce roman, Mme de La Fayette étudie des ouvrages historiques comme l’Histoire de France de Pierre Mathieu, les Mémoires de Michel de Castelnau. Elle trouve dans Brantôme l’histoire de François de Lorraine, duc de Guise, et de sa femme Anne d’Este (qui lui inspirent le prince et la princesse de Clèves) et de Jacques de Savoie (Duc de Nemours). Nous savons qu’elle a également reçu de l’aide de La Rochefoucauld et de Segrais.

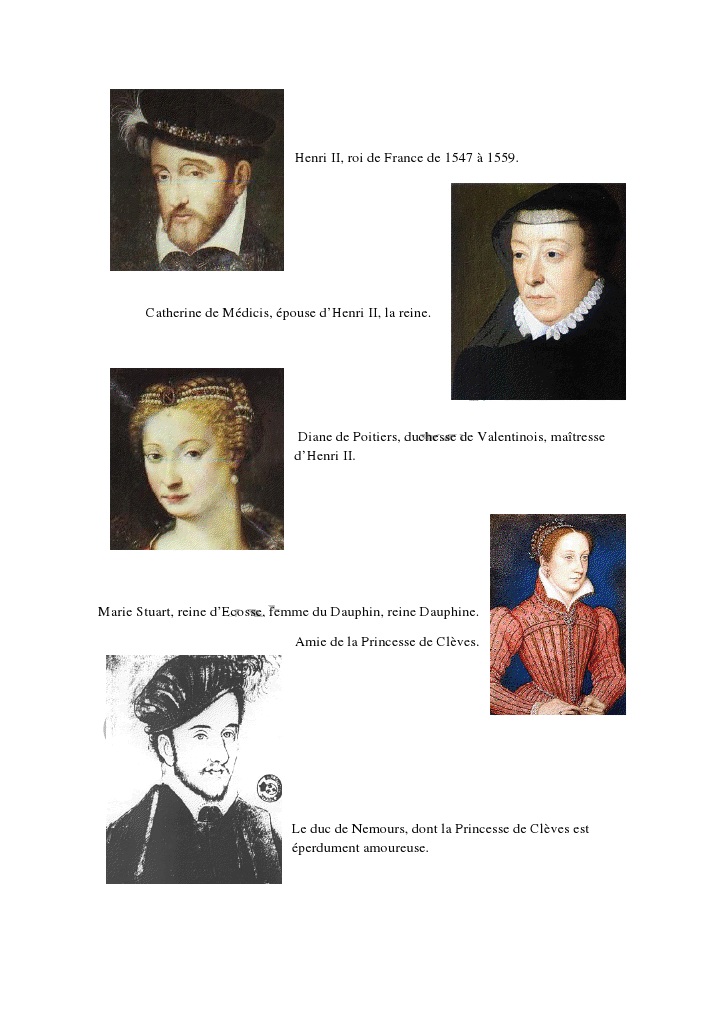

De grandes figures historiques sont mêlées à l’intrigue : Catherine de Médicis, Marie Stuart, Diane de Poitiers, donnant de l’authenticité au récit. Nous suivions également des intrigues réelles comme les projets d’alliances avec Elisabeth d’Angleterre ou la mort d’Henri II. Des traits de mœurs comme les tournois ou les fêtes et cérémonies complètent l’évocation d’une époque, nous permettant de parler de couleur locale[2].

Cependant certains ont cherché des corrélations entre la cour d’Henri II et celle de Louis XIV. Nemours a fait penser à La Rochefoucauld quant à Mme de La Fayette, elle a peint son héroïne en y mettant beaucoup d’elle-même.

V- Un roman d’analyse psychologique (hérité des romans précieux)

Ce roman dépeint les nuances du sentiment amoureux et suit les étapes du développement d’une passion qui aboutit au désespoir d’un amour malheureux. Le lecteur apprend l’estime de Mme de Clèves pour son mari, l’inclination envers Nemours, la jalousie qu’elle peut ressentir et la prise de conscience de sa passion ce qui confère une tonalité pathétique à ce roman car elle lutte contre une passion coupable. Son aveu à son mari constitue un sommet dramatique qui tend jusqu’au tragique avec la mort de ce dernier.

La maîtrise des sentiments est un topos classique développé par Corneille (Le Cid, 1637 ou Cinna, 1643) dont La Fayette a pu s’inspirer. Il s’oppose sur ce point à Racine qui, après lui, a dépeint le destin tragique et fatal de l’Homme en montrant son impuissance à pouvoir maîtriser ses passions (Phèdre, 1677). Mme de Clèves analyse avec lucidité ses sentiments et agit en fonction des vertus que lui confèrent sa grandeur d’âme, permettant aux lecteurs de saisir les codes moraux de l’époque (bienséances, idéal de l’honnête homme).

[1] Selon la classification amoureuse codifiée par les Précieux, l’amour se définit graduellement par la reconnaissance ou l’estime ou l’inclination. Voir la « carte de Tendre ».

[2] Ensemble des indices qui permettent d’ancrer le récit dans un lieu et une époque précise de l’Histoire.

Pour finir découvrez les visages de quelques personnages historiques dont fait mention Madame de La Fayette dans sa princesse de Clèves:

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 49 autres membres